近日,话题“一家三口吃清洗过的鸡蛋后中毒”登上热搜,引发关注。

很多人认为,鸡蛋经过运输等流程,表面很脏,洗一洗吃得更放心。但你可能想不到,仅仅因为存放前的一个多余动作——清洗鸡蛋外壳,就可能加速鸡蛋变质,甚至诱发中毒。

为什么保存鸡蛋前不建议清洗?《生命时报》(微信内搜索“LT0385”即可关注)邀请专家解读,并教你几个特征分辨鸡蛋是否变质。

受访专家

农业农村部食物与营养发展研究所副研究员 唐振闯

中国农业大学动物科学技术学院教授 徐桂云

为什么存放鸡蛋前不能清洗?

为了食用方便,很多家庭会一次买一大盒鸡蛋存起来慢慢吃。但鸡蛋属于生鲜农产品,储存不当很容易变质,影响口感和安全。

要想让鸡蛋储存得久且安全,首先要了解它的5个基本特性:

冻裂性

当温度低于零下7℃时,蛋液容易冻结,造成体积增大,蛋壳破裂。因此,鸡蛋不要放入冷冻室保存,也不要太贴近冷藏室内壁。

吸味性

鲜蛋可通过蛋壳上的气孔和外界不断进行“呼吸”,极易吸收环境中的异味。如果把鸡蛋和香椿、韭菜、大蒜等味道比较重的食材放在一起,很容易串味,影响口感,也更易变质。

因此,买回来的鸡蛋要先用食品袋或保鲜盒密封好,再放进冰箱内冷藏。

易腐性

鲜蛋内含丰富的营养物质,易成为细菌、微生物的天然培养基。当鸡蛋所处的环境温度、湿度过高,或蛋壳破损时,很容易造成大量微生物繁殖,进而导致鸡蛋腐败变质。

易碎性

蛋壳具有一定强度,能承受一定压力而不受损,保护鸡蛋维持固有特性。当鸡蛋遭到挤压、碰撞时,极易造成蛋壳破裂,造成腐败变质。

易潮性

鸡蛋遭到雨淋、水洗、受潮时,会破坏蛋壳表面的胶质薄膜,致使气孔外露,外界环境中的微生物极易进入蛋内繁殖,加速腐败。

之所以不要清洗鸡蛋后再储存,是因为鸡蛋表面有一层薄薄的膜,一方面可以阻挡外界细菌进入鸡蛋内部,另一方面可以保持鸡蛋内部的水分不会流失,从而保持鸡蛋的新鲜度,保留其中的营养物质。

用水将鸡蛋冲洗后,“白膜”脱落,会造成细菌侵入、水分蒸发,加速鸡蛋变质。

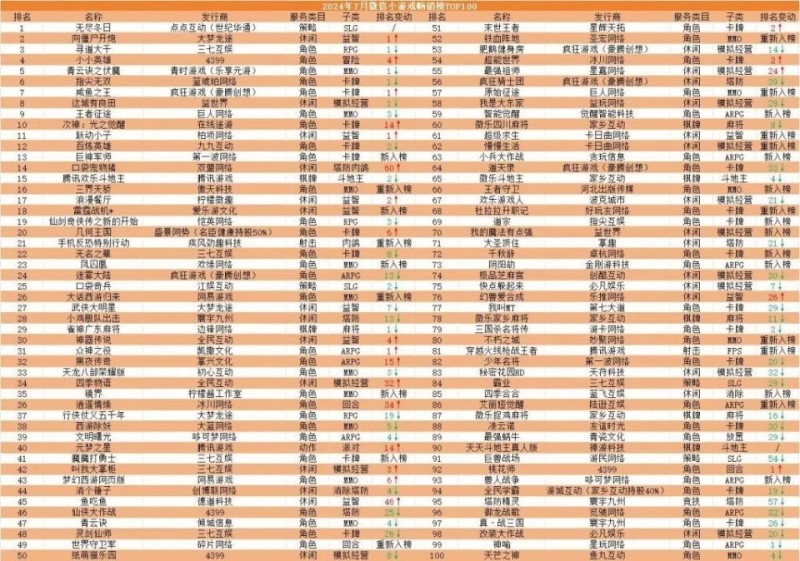

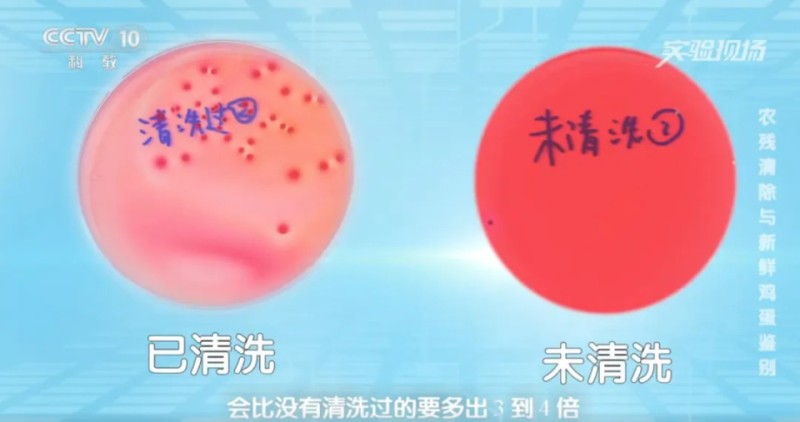

据央视科教频道报道,实验发现,清洗过外壳的鸡蛋菌落比没有清洗过的多出3~4倍。

鸡蛋在出厂前大多已进行清洗、紫外线杀菌、涂油等工序处理,买回家后,可以直接存放,无需清洗。

鸡蛋有4种表现,就是变质了吗?

一些人可能会通过散黄、有裂纹、粘壳等特征来判断鸡蛋是否变质。徐桂云教授表示,鸡蛋有裂纹、散黄等不一定是变质表现,需要分情况判断。

散黄

造成鸡蛋散黄的原因有很多:

如果不清楚是由哪种原因引起散黄蛋,可通过气味判断能不能吃。没有异味的经高温烹调后可以食用;但若已变臭,说明细菌已在蛋体内繁殖,不能吃。

散长斑

鸡蛋长斑通常有两种情况:

此外,初次下蛋时,由于母鸡产道狭窄,产道壁被强烈挤压,造成出血,可能产下少量血斑蛋。因此,如果鸡蛋只是表面有少量“雀斑”,其他部位均无异常,说明品质不影响,可以放心吃。

有裂纹

鸡蛋营养丰富,一旦外壳出现裂缝、裂纹,很容易被细菌侵入。如果卵壳膜没破,可尽快加热后食用。如果卵壳膜破了,就不要吃了。

粘壳

储存时间过长时,鸡蛋的蛋黄膜会由韧变弱,蛋黄紧贴于蛋壳,若局部呈红色还可以吃;若蛋黄膜紧贴蛋壳不动,贴皮外呈深黑色,有异味的,就不宜再吃。

鸡蛋挑选、存放“安全攻略”

购买鸡蛋时,建议大家首选正规超市的大品牌产品,生产日期越近越好。如果购买了没有标注日期的散装鸡蛋,可根据以下几点判断是否新鲜:

储存一段时间后,可通过以下方法观察鸡蛋是否还新鲜:

鸡蛋须储存在干燥、清洁、无异味、温度适宜、通气良好的地方,且要轻拿轻放,防止蛋壳破裂。存放时还要做到以下几点,以防提前变质:

1

保存时间

一般来说,在20℃下,鸡蛋保质期为45天;在0~4℃的环境下鸡蛋可保存60天以上。超过保质期,鸡蛋的新鲜程度和营养成分都会受到影响。

中国注册营养师刘萍萍表示,鸡蛋如果放在2℃~5℃条件下冷藏,最好在40天内吃完;冬季室温下储存,尽量在15天内吃完;夏季室温下储存,尽量在10天内吃完。

2

把鸡蛋较大的一端朝上放置

因为水分和二氧化碳的挥发,鸡蛋内部会形成气室。气室通常在鸡蛋的大头部位,大头向上摆放能提高鸡蛋内部的稳定性,使得蛋黄不会贴近蛋壳,有利于保证蛋品的质量。

3

随取随用

低温鸡蛋取出后在室温下会“发汗”,小水滴中的微生物更易透过蛋壳深入到蛋液内层而感染鸡蛋。因此,从冰箱中取出的鸡蛋不适宜久放,也不适合再放回冰箱冷藏。▲

来源:生命时报