研究人的社会位置,向来是社会学的看家本领和经典议题。

社会位置可由异质性和不平等两大范畴来表征:黑白种族、男女性别、城乡身份等表达异质性;收入差别、教育年限、权力大小则为不平等。

异质性可以平等或不平等,不平等则必定将人置于不同社会层级,影响各自的生活机会、预期寿命、社交范围和幸福程度。

分层图景是社会结构的外显表现,分层机制则是决定人群命运的核心制度。家庭、出生地、教育、职业、消费等都是分层机制。

马克思讲阶级,生产关系决定人的社会位置。韦伯举出阶级、权力和声望三种分层力量。布尔迪厄坚持马克思的阶级路线,又整合韦伯多元思想,在经济分层外,又发展出文化分层、消费分层和象征分层。

ntent="t">ntent="t">人是如何分成不同的群体的?

ntent="t">ntent="t">教育

严复把社会学译为“群学”,十分精当。群学研究的就是“人以群分”。

人不仅分群,还分出群的高下和等级。研究人何以分群,何以分出高下,就构成社会学的核心内容——社会分层。

“人以群分”的概念是,人只能和特定人群发生最频繁的互动。有了互联网,国人跟冰岛人都可以瞬间取得联系,但和所有人想联系就能联系,那只是理论上说说而已。

你实际能联系的人一定有限,这不仅因为时间的限制,更因为群的限制。你多半是跟你所属的人群互动。现代都市人与人结群的机缘大大多于前现代村社人,但互动也分频次和深浅。

事实上,无论是真实的社会结群,还是社交媒体结群,人们跟高于自己和低于自己的群的互动一定稀少。

微信群在某种程度上将我们的多重身份与不同教育层次、不同工作和不同地域的人结成了特定的互动群。

在社会学看来,一身而多入的群是既相通又分隔的。以一个有年资的大学教授为例,他既有小学同学(以工人和退休工人为主)的群,也有大学和研究生同学(以知识分子为主)的群,还有同事(以教授为主)群。

他可以跟各个不同群的成员互动,但他分属的不同群之间很少互动,这种分隔不仅是教育层次的,也是价值观的。按社会学的观点,圈子不仅划出了范围,也划出了等级。

人何以分群?上述微信群的例子就透露了一个线索:教育就是一种分法。按教育程度联系的群,实质也是教育的社会分层。

当大学教授能在从小学同学到研究生同学的不同群里穿梭往来时,他体会到的教育水准实在地反映在各个群的话题的意义、信息的价值、议论的品质等差异上,而所有知识、观点和理念上的差异,也实在地对应各自的职业层次。教育分层,关涉知识水平和社会地位的综合结果。

教育向来是中国社会中帮助人们实现地位上升的机制。在古代,通过苦读圣贤书参加科举考试,若金榜题名,则“一人得道,鸡犬升天”。在今天,换成小镇做题家的故事。“小镇做题家的本质,就是进城,通过考试进入大城市坐着办公、住楼房。”

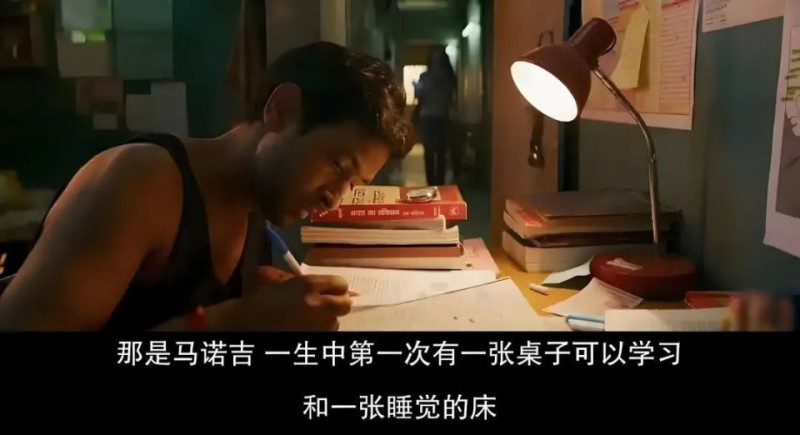

电影《12年级的失败》剧照

当大学教育开始普及,更多普通家庭的孩子获得上大学的机会时,我们要看的,不仅是高等教育给普通人带来怎样的积极变化,还要看谁能上最好的大学,谁得到了最好的职业发展。

布尔迪厄的研究表明,是教育机构的等级化(即名牌大学与普通大学的二元划分)导致社会地位最高者的子女独揽了最高学府。

例如,巴黎高等师范学院和巴黎综合理工学院里出身上层社会的学生比例最高,分别占两所高校学生总数的57%和51%。而完成于1989年的《国家精英:名牌大学与群体精神》提供了更新但同样的机会画面,法国国家行政学院、巴黎政治学院、巴黎高等商学院中出身支配阶层的学生占这些学校学生总数的60%以上。

最后,学业资本的等级化导致的生活机会和职业发展的不平等:巴黎综合理工学院的毕业生和巴黎政治学院的毕业生几乎平分了法国25家最大公司的所有席位;而大多数普通工程师学校、商校或普通大学法学院的毕业生,只能在最小(相对来说)的公司里供职。

布尔迪厄的结论是法国的高等教育固化了人以群分的不平等。因此,我们在理解教育提升地位的作用时,要留意教育对不同阶层的家庭并非一视同仁。教育促进社会流动的同时,也在再生产原有秩序。

ntent="t">ntent="t">人是如何分成不同的群体的?

ntent="t">ntent="t">原籍出生地

出生地是先天因素,无论哪里,都可能成为人们结群的地缘理由。

地缘结群,并非只有“老乡见老乡,两眼泪汪汪”的温情故事,还有一群老乡对另一群老乡的优越感从而引出的社会歧视。

江南江北,本来只是地理区分,但在上海特有的居民鄙视链的作用下,籍贯终被建构为族群,“江北人”一词在相当长的历史中是贬义词,进而,苏北人成为上海这个移民城市中最易受伤害的人群。

电视剧《繁花》中的玲子的上海话被指出带有苏北口音

上海苏北人之所以被歧视,籍贯是起始因素。

苏北移民多为难民,来到上海多成为苦力,比起做商业和银行业的江南人和广东人,自是低人一等。

苏北人的住处集中在棚户区。20世纪20年代围绕棚户区的去留展开的苏北人和市政当局的斗争,被韩起澜认为是苏北人身份建构的重要过程。

对于观察和参与棚户区斗争的江南精英来说,籍贯就变得至关重要。韩起澜把江南精英对原籍的咬定视为身份建构的策略:“把棚户区归结为苏北人并冠以江北棚户区的称号……棚户区就成为苏北人这个类别被建构并充实以象征性含义的中心舞台。”

社会分层决定空间分层,但没有空间的分层,社会分层就缺了一个重要的向度,甚至不能解释社会不平等。

仍以苏北人和棚户区为例,中华人民共和国成立后,从政治地位上看,棚户区的苏北人中不乏现代产业工人,且绝大多数是新政权依靠的劳动者,在政治分层上居于优势地位,但他们多数仍然居住在棚户区,其外部环境和公用设施虽有改善,但住宅本身并无实质改善,棚户区空间的社会定位没有改变,棚户区的名称没有改变,对棚户区的社会歧视自然延续下来,成为棚户区居民社会地位的重要依据和棚户区居民的社会符号。

ntent="t">ntent="t">人是如何分成不同的群体的?

ntent="t">ntent="t">消费

消费分层的思想出现在韦伯的“身份群体”中,他把身份群体定义为“根据它们消费产品的原则(表现为特定的‘生活方式’)而得到分层的”群体。对比马克思,在韦伯这里,消费不再只是阶级关系的结果,已是生成群体差异的结构力量。

.jpg)

经济学家索尔斯坦·凡勃伦(Thorstein Veblen)的“炫耀消费论”是第一个经典的消费分层论。消费不只是物质意义上消费性的,更是社会意义上生产性的、炫耀性消费的象征意义,其作用不仅在于产生优越的社会地位感,也通过消费而区分人群和人群的高下等级。如此,凡勃伦是明确断言消费关系具有权力关系性质的学者。

布尔迪厄同意韦伯,由消费形成的身份群体,如同生产形成的阶级一样,都是分层机制的产物。布尔迪厄则认为阶级和生活风格群体(即韦伯认为的由共同的生活方式形成的身份群体)不是两造,而是一体,因为生活风格无非阶级习性或阶级趣味所生成的各种消费实践的系统产物;如此,“生活风格是阶级关系符号方面的实际表达”,这可说是一种趣味分层论。但关键是,这种阶级关系的符号表达,是趣味的社会学批判向我们揭示的,实际的情况是,阶级区分的符号表达,只被当作或高雅的或平庸的不同的风格表现,其背后真实的阶级差异就被掩盖了。

布尔迪厄同意凡勃伦,象征消费制造人群等级,并借以获得优越地位。但消费的分化并不只是趣味的分化,而是阶级斗争的象征化表现,这是凡勃伦的“炫耀消费论”所没有的。

布尔迪厄认为,阶级的存在,不只是通过职业、收入和教育的水平而被辨认而已,还要依据对阶级存在的这些条件的感知和利用,经由包括饮食、衣着、娱乐、运动和文化等各种实践活动呈现出来,也就是说,人们不是依据(阶级)存在而活成一个阶级的,而是依据对(阶级)存在条件的感知而活成一个生活风格人群的,即韦伯意义上的身份群体的。

设想你非某个阶层中的一员,却想通过消费把自己表现为属于那个阶层的样子,你能成功地让人高看一眼吗?美国城市学者莎朗·佐京(Sharon Zukin)写的《购买点:购物如何改变美国文化》一书中,拉美裔青年阿特米奥去纽约蒂芙尼旗舰店为女友购买礼品的经历,回答了这个问题。

阿特米奥知道进蒂芙尼这样昂贵的商店是有着装要求的,他却穿着一套都市青年的运动服装,这样做是想满足驱动一个购物者的民主幻想,“我有满满一袋钱”。

但他走进蒂芙尼店后,他遇到的所有人,从黑人保安到柜台白人售货员,看他的眼神都满是怀疑。当他到达正确的楼层后,看到所有人都穿着套装,所有人都是白人,他突然开始担心了。这是一个种族问题吗?这是他的社会地位问题吗?还是因为他缺乏西装的伪装?尽管他有满满一口袋钱,但在这家店没有人注意到他,更确切地说,人们是因为看到他棕色的脸和“都市”打扮而注意到他。他看上去就像一个不属于蒂芙尼的工人阶层的拉美小伙子。

可怜的阿特米奥,他并不可疑,却处处摆脱不了被怀疑。他最糟糕的担心被证实了,尽管最终他在蒂芙尼买到了东西,但购物梦想背叛了他,他永远都不会属于这儿。

佐京对阿特米奥在蒂芙尼的遭遇做的结论是:“即使你口袋里有钱,但如果你来自都市、贫穷并且棕色皮肤,你还是不能通过购物获得地位。”用布尔迪厄的话来说,消费把本有的地位实现出来,而不能无中生有地生产地位。