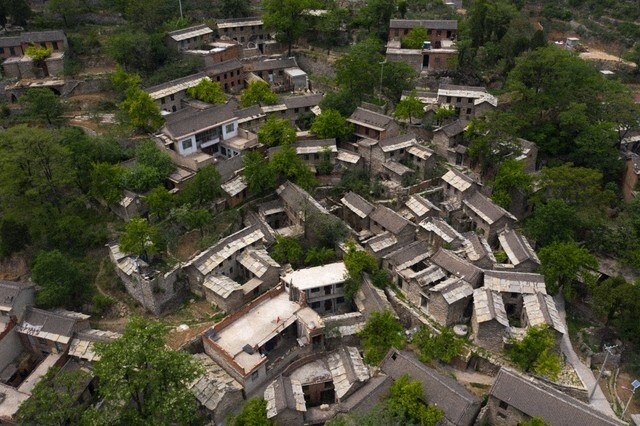

村东头老李家的院墙塌了半边,院子里杂草齐腰深,柿子树上熟透的果实无人采摘,掉在地上腐烂成泥。这样的景象,正在中国数十万个村庄上演。

在浙江安吉余村,返乡青年张明华带领村民打造的“数字茶园”里,物联网监测和区块链溯源技术让亩均产值突破3万元。而在千里之外的北方某村庄,60岁以上农业从业者占比达68%,无人机植保等现代农业技术推广遇阻。

这个对比揭示了中国农村正在经历的双重现实:智慧农业的曙光与“无人村”的困境并存。曾经充满生机的乡村,如今杂草遍地,果树无人打理,院落空置破败,成为中国城乡发展不平衡的最直观写照。

老家成了“无人村”,杂草遍地,水果也无人采摘,为啥出现这种情况?下面我们就一起来看看具体的原因?

数据显示,我国农村人口正以年均1.2%的速度递减,北方某些村庄人口流失率高达40%。这种流失在统计数据上呈现为一个冰冷的曲线,在村庄里则化为一个个荒芜的院落和废弃的农田。

更令人忧心的是老龄化问题。在河北邯郸某村,60岁以上农业从业者占比高达68%。全国97%的传统村落面临技艺失传风险,1200多项非遗项目传承人平均年龄超过65岁。

专业预测描绘了更为严峻的未来图景:未来十年,农村人口可能锐减至3亿左右。目前中国60后人口总量约2.39至2.45亿,其中农村户籍占多数;而2025年全年出生人口预计不足900万。

人口自然更迭的剪刀差,加上每年约1000万农民被组织进城的城镇化进程,将使农村人口面临断崖式下跌。曾经热闹的乡村,正在加速老去。

为啥农村老家的人越来越少了呢?

“年轻人像候鸟一样飞走了”,全国人大代表朱小坤在2024年两会期间的发言道出了农村的现实困境。这股离乡潮背后,是多重因素共同作用的结果。

教育资源差距成为关键推手。农村小学师生比仅为1:18,是城市的三分之一;县域普通高中一本上线率不到城区学校的五分之一。这种“教育虹吸”效应每年导致约200万农村籍大学生选择留在城市。

经济机会的鸿沟同样明显。全球化和城市化进程中,产业向大城市集中,乡镇企业逐渐衰落,农村就业机会萎缩。云南迪庆州2025年上半年的报告显示,全球经济下行压力下,沿海用工需求萎缩,省外就业岗位减少,劳动力“外转内”压力剧增。

“生产资料重组”是更深层的原因。随着土地集中化居住和耕种的推进,农民的生产经营模式正从种植、养殖向“全职打工”转变。这种转变迫使更多农村人口向城市转移,寻找生存空间。

人口流失带来的不仅是人气的凋零,更引发了一系列连锁反应。农业现代化进程受阻是最直接的后果。当村庄只剩下老人,无人机植保等现代农业技术难以推广,粮食安全和农业可持续发展面临挑战。

文化断层危机同样严峻。当掌握传统技艺的老一辈离去,那些流传千年的民间艺术、手工技艺和地方民俗也随之消失。全国97%的传统村落面临技艺失传风险,1200多项非遗项目濒临消失。

面对困局,2025年中央一号文件明确将 “健全乡村人才培育和发展机制”列为重点任务,从“引、育、留、用”四维度构建政策闭环。当文件强调的“乡村振兴,本质是人的振兴”成为现实,当每个村庄都能成为安居乐业的家园,那些杂草丛生的院落终将被数字茶园和共享农机的轰鸣取代。