8月2日,宇树科技创始人王兴兴现身上海,在CCF中国开源大会上现场评价人形和四足的个人成名作与最新代表作。面对中国计算机学会、上海交大、清华、北大等多位院士专家在内的千余名学者、业者,王兴兴大赞软件开源、全球共创生态,称中国机器人行业平均业绩今年有望增长50%以上。

王兴兴表示“运动的多样性是干活的先决条件。”徐瑞哲 摄

王兴兴表示“运动的多样性是干活的先决条件。”徐瑞哲 摄

但他直言,跳舞机器人只是通过固定序列的动作训练,机器人要在从没见过的陌生场景下真正为人干活,就必须能够实时学习并任意生成动作,这就需要自带功耗低至几十瓦的强大算力。王兴兴认为,目前机器人整机硬件足够用了,但AI能力还不够用,期待机器人大模型的,在最快一两年、最多三五年内,迎来自己的“GPT时刻”,突破这个临界点。

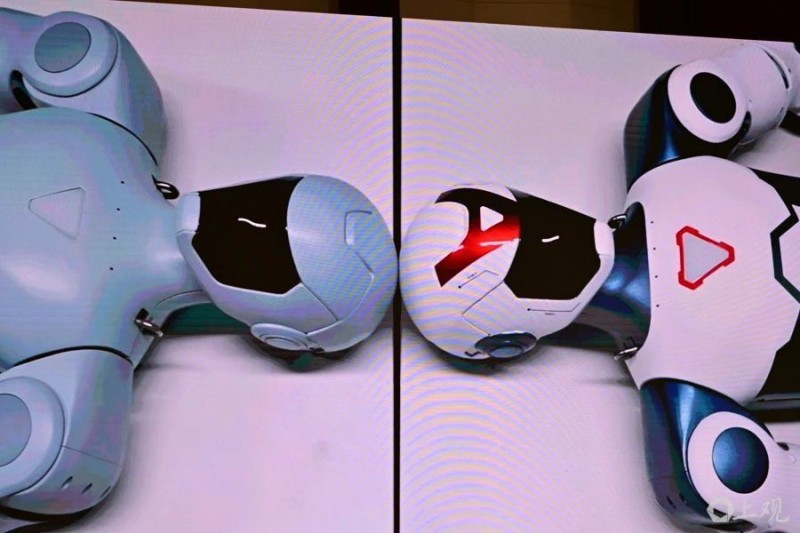

宇树科技最新款R1机器人的外观造型可用户化定制。徐瑞哲 摄

宇树科技最新款R1机器人的外观造型可用户化定制。徐瑞哲 摄

2025年8月2日至3日,中国计算机学会(CCF)主办的2025 CCF中国开源大会(CCF ChinaOSC)在上海召开。大会以“蓄势引领、众行致远”为主题,由上海交通大学和CCF开源发展技术委员会承办,上海交通大学校长、中国科学院院士丁奎岭与CCF开源发展技术委员会主任、中国科学院院士王怀民共同担任大会主席。

依托上海的国际化创新生态和科技产业集聚优势,大会聚焦开源操作系统、开源芯片、开源大模型、开源具身智能等关键方向,邀请来自学术界与产业界的一线专家与开源领军人物,围绕开源技术的前沿进展展开深度交流。

宇树科技创始人、CEO王兴兴当日现身大会作了特邀报告。

2025 CCF中国开源大会现场。 上海交通大学 供图

“最近几年人形机器人相关技术进步非常快速,很大的原因是早些年在四足机器人等领域,全球在开源方面做了很多生态的共建,在这个领域,无论是硬件还是软件,都有非常丰富的资源可供参考。”王兴兴坦言,近年来,国内外许多顶尖院校的师生也依托宇树科技的机器人,做了很多算法的开发,发表了优秀论文,又做了很多开源出来,大大推动了整个行业的技术进步,这也被王兴兴视作宇树科技近年来对行业最大的贡献之一,“事实上,目前的AI产业及整个机器人产业,并不是某一家公司或高校单独完成的,很多时候还是依靠大家的共同努力。”

王兴兴记得,自己曾坚决反对做人形机器人,因为他还在2009年读大一时,就做过很小的人形机器人,但当时认为商业化还欠火候。但到了2023年,全球范围内对人形机器人的关注度和认可度越来越高,并且像大语言模型、深度学习等AI技术进步迅速。直到2022年10月的特斯拉AI Day,马斯克团队研发的第一款人形机器人Optimus(擎天柱)亮相,后续开始有客户找他订购人形机器人,“我们当时什么都还没有,他们就愿意出钱买。既然有人愿意买,我们认为这肯定就值得商业化。”2023年开始,王兴兴重新布局人形机器人。

在王兴兴的观察中,2025年上半年国内机器人及具身智能产业非常火热。今年上半年中国智能机器人相关领域的整机厂商和零部件厂商的平均业绩增长或在50%以上,整体业绩表现优异。“整个社会的大众的对机器人的热情点燃了,从需求端把这个产业拉动了。”

王兴兴介绍,宇树科技在今年发布了第三款人形机器人R1,客户可以自由涂装外观等,标准版售价3.99万元起,“价格更优惠,我们也希望今年和明年整个规模做得更大。就像早期的电脑一样,早期的电脑软件非常少,后来还是要靠整个生态共同创作开发。机器人这个领域也需要更多人参与开发共创。”王兴兴同时透露,有些开发者通过开发应用于机器人的软件,已经开始盈利,“所以我个人认为,机器人的整个生态软件已经逐步建立起来。未来,许多开发者可以在我们的机器人平台上开发软件,并将其销售给其他客户。这其实也是促进整个生态的流转。”

大众认知中的宇树科技机器人,或许是2025年春晚上的那支舞蹈,事实上,宇树科技的机器人们可以做的还有很多,甚至包括打拳击比赛——这考验着机器人的全身运动能力,需要对十几二十个动作做单独的数据采集,再把每个动作丝滑衔接,同时需要让每个动作具备抗干扰能力,这对算法的要求非常高。“理论上,只要动力系统允许,目前我们可以让机器人学习任何动作,但实际上,这还远远不够。”王兴兴介绍,他们现阶段在研究的,是机器人任意动作的生成——不是简单采集数据、训练做动作,而是实时学习、生成任何动作。

“我相信,一旦机器人能任意生成任何动作,它就能真正干活了。”这里的“干活”就比如,把机器人带到陌生的会场,给它指令,它能实现去给某位嘉宾倒水。王兴兴举例,这也有点类似于图像和视频生成模型,或者语言生成模型,“这在逻辑上是类似的,我们首先要实现能够生成各种内容,某种意义上,这之后才能让它真的干活。”

在王兴兴看来,让机器人真的能任意生成动作、能真正地干活,是人形机器人发展的重要方向,也是当今智能体机器人发展亟待突破的“临界点”之一。硬件方面,机器人未来还需要完善细节、降低成本,增加寿命和可靠性等,但决定性的因素还是机器人大模型、具身智能大模型的“不够用”,“大家已经发现了这个方向并在努力,但还没有突破让机器人真正能干活这个‘临界点’。”而如果达成,王兴兴认为,这将是机器人领域的“ChatGPT时刻”。他估计,行业距离这个“时刻”快则一两年,慢则三五年,“在十年之内,应该会出现翻天覆地的变化。”

开幕式上,上海交通大学校长丁奎岭致辞。他表示,开源不仅仅是当前全球科技创新的技术风尚,更是推动开放发展、共同发展的重要路径。大学也要走“开源”的发展之路。一方面,打开学科与学校的边界,以目标和任务为导向,跨学科、跨组织地合作,构建一种“只有岗位,没有单位”的大协作机制,将四大战略科技力量联动起来,充分发挥新型举国体制的优势。另一方面,强化人才与科技成果的供给。各个产业的发展特别是战略性新兴产业的发展离不开人才队伍的支撑和基础研究的突破。大学是人才培养与基础研究的主力军,应该为创新驱动发展提供更加充沛的源头活水。交大和华为构建的“目标共识、人事共通、任务共担、成果共享”的合作新范式,为攻关鸿蒙核心技术提供了坚实的基础和广阔的平台。同时交大也在国内率先成立开源鸿蒙技术俱乐部,不仅在核心技术攻关上奋勇当先,更要注重将开源鸿蒙融入到课程体系中,培养面向下一代操作系统的领军人才。

在特邀报告环节,多位在人工智能与系统软件领域具有深远影响力的资深专家,围绕大模型、开源硬件与智能操作系统等关键技术方向,分享了具有前瞻性的观点与思考,描绘出了开源技术未来发展的路径蓝图。

中国工程院院士、清华大学计算机系教授郑纬民在《大模型推理服务在系统层面的挑战》报告中,系统梳理了从数据获取、预处理、训练、微调到推理的完整生命周期,并介绍了其团队研发并开源的高效推理系统Mooncake与KTransformers,展示了系统研究在支撑智能时代工作负载中的核心地位。

中国科学院院士、北京大学教授、上海交通大学人工智能学院首席顾问鄂维南在《Data-centric AI和数据基础设施建设》报告中指出,AI正在经历从“模型中心”向“数据中心”的范式转变,只有构建高质量、高效率的数据基础设施,才能进一步降低人工智能落地的门槛,推进人工智能的规模化落地。

本文综合自:上观·解放 澎湃新闻 看看新闻

作者:徐瑞哲 邹佳雯 许文宁

微信编辑:泰妮