2025年春天,横店影视城的民国街陷入了人潮的海洋,游客们纷纷驻足,纷纷好奇地围观。一辆辆黄包车停在青石板路上,车夫们一脸严肃,仿佛他们并不只是为游客服务。原来,这里正在拍摄备受期待的谍战剧《暗夜深海》,这一场景尤为关键,集中展现了剧中的重要情节。演员们的穿着古老而考究,远处隐约可见的老式发报机零件也让人不禁联想到剧中的紧张氛围——那种时代感与历史的呼之欲出。

这部剧自从宣布制作以来就已经声势浩大,它未播先火的原因与众不同,故事设定围绕着“注定失败的任务”。当观众知道主角团最终将走向牺牲,故事将如何打动人心,成为了这部剧一大看点。

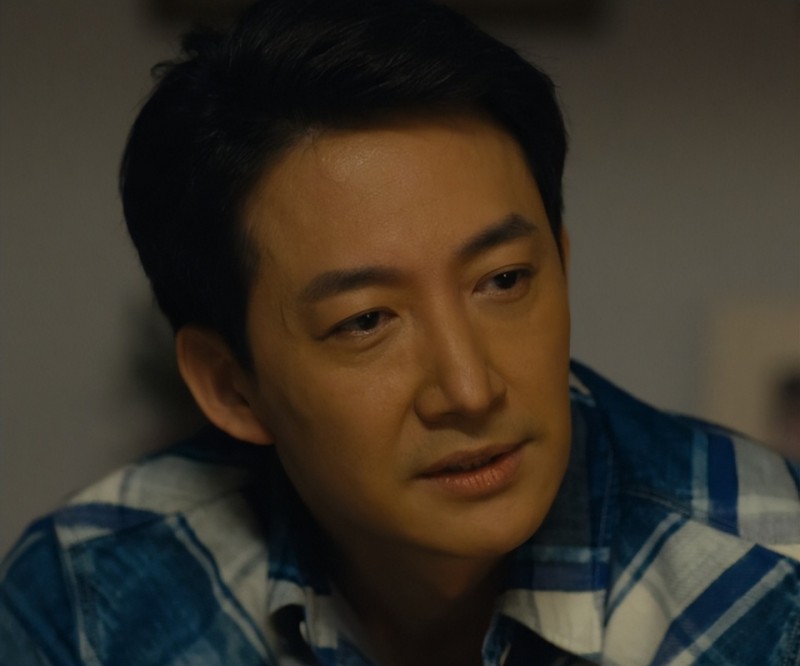

故事的时间线回到了1949年8月,地点是福州的国民党国防部次长办公室。于和伟饰演的吴石将军正在低头批改他儿子的小学作业。在镜头逐渐推进的同时,观众会注意到本子上的一道看似简单的数学题:“设甲军有x个师,乙军行进速度为每日y公里...”然而,这道方程式并非简单的学术作业,它实际上是一道关于长江防线兵力部署的军事密码。这个细节来自历史顾问的考证,剧组特别提到,历史上吴石将军确实采用过类似手法,通过数学题将机密信息进行加密,甚至还故意在题目中留下两道错误,以便日后验证。

最让人心惊的场景出现在一场家宴上,吴石借着酒劲假装训斥儿子作业潦草,将作业本摔进火盆。当火舌吞噬着纸张的那一瞬间,朱枫(由吴越饰演)伪装成救火,却巧妙地用特制镊子夹出已经烧焦的残页。为了真实地呈现这一过程,导演要求拍摄了19次,而于和伟在拍摄过程中亲自伸手进入火中,直到最终被导演喊停时,手指已经被烫得起了水泡。于和伟回忆道:“必须真烧,才能表现出父亲烧毁儿子作业时的心痛。”这一场景深刻揭示了地下工作者日常生活中的撕裂感——每一次成功的任务传递,背后都意味着一步步接近死亡。

剧组还在台南搭建了1949年台北街头的场景,其中隐藏着让人细思极恐的细节。在朱枫与地下党接头的美容院门前,停着两辆自行车,车把的角度会指向不同方向作为信号。理发椅下藏着一条狭窄的暗道,只有一人能够通过。而最让人震撼的,是关于地下党遗孤口述的历史资料——一名母亲曾回忆说,“烫发卷的温度不能超过45度”,当时她并未意识到,这实际上是暗号。这样的细节,不仅增加了剧集的真实性,也展现了那个时代地下党的机智与谨慎。

此外,魏晨饰演的聂曦有一场极具紧张感的雨夜追捕戏。在这场戏中,他怀里夹着沾血的情报,身后是追兵的皮靴声渐行渐近,心跳加速,生死一线。这一场长镜头拍摄了整整一夜,魏晨摔破了膝盖,却依然坚持拍摄。更令人毛骨悚然的是道具组准备的血浆,它根据台北二二八纪念馆的记载,模拟了历史上烈士鲜血浸透情报纸时的特殊褐红色。血浆由蜂蜜调制而成,雨中晕染出的效果,完美还原了历史照片中的细节。

剧集的最大戏剧冲突来自于叛徒心理战的设定。当曾黎饰演的王碧奎发现自己的同志背叛时,面对的并不是一把枪,而是对方拿着她女儿的发卡来威胁她。这一物件是剧组从博物馆复刻的1940年代上海老物件,镶嵌的假珍珠在特定角度下反射着微弱的光,成为了心理战中的重要道具。历史上,叛徒们常常利用家属的遗物作为打击地下工作者的心理武器。曾黎在拍摄时要求自己真扇耳光,她表示:“我要让观众看到,一个母亲如何将眼泪吞回去,继续为了信仰而战斗。”

审讯室的戏更是残酷无比。吴石在受刑时,敌人特意安排了他学生的父亲作为刽子手。这种“熟人折磨”的设定,取材自军统档案记载的心理战术。于和伟在这场戏中设计了一个微妙的细节——他刻意死死盯着墙上的青天白日徽章,因为历史上的吴石曾在日记中写到:“看见党徽,就会想起真正的信仰。”

为了重现历史的质感,剧组的服装组做了一个几乎疯狂的举动:他们找到台北迪化街的老裁缝铺,用1940年代的缝纫机重制戏服。吴越的旗袍内衬藏着微型胶卷暗袋,缝制时缝纫机的针距被调到了1毫米。老裁缝甚至戴上放大镜,足足花了三天的时间来完成这一细节。更令人惊讶的是,每颗纽扣上都刻有莫尔斯电码,特写镜头下可以清晰地看到“.”和“-”的纹路。

音乐方面,主题曲的前奏采用了1949年台北街头真实的电车铃声采样,间奏部分则插入了变调的解放军军号,而最为催泪的莫过于吴石就义时的背景音乐。音乐改编自他家乡福州的民谣《月光光》,配合童声合唱版本,使人不禁回忆起他烧毁儿子作业本的那一幕。

剧集即便提前揭示了悲剧结局,依然深深吸引着观众。这种吸引力,正如历史学家马未都在微博中所言:“这不是讲牺牲的故事,而是讲人在绝境中如何坚持信仰。”当吴石在刑场上整理衣领的镜头与历史照片中的画面重叠时,弹幕突然安静了下来——那一刻,虚构与现实的界限似乎彻底模糊。

在剧组发布的花絮中,有一个动人的细节:拍摄吴石就义的场景时,意外地飞来了一群白鸽,并停落在拍摄地点。这一幕被巧妙地剪辑进片尾,与吴石遗书中的“愿化作白鸽守望新中国”形成了完美的呼应。这种宿命感的超越,或许正是对先烈们最崇高的致敬。